ホーム » webmaster専用

一般社団 人日本植木協会

東京農業大学総合研究所研究会

みどりの環境創造研究部会

東京農業大学総合研究所研究会

みどりの環境創造研究部会

■人と自然の共生のために、いま必要なこと

生物界の一員である人間は、他の生物が生きていけない状態で、人間だけが生き延びることはあり得ません。人間が持続的な生活を可能とするには、自然生態系の物質循環を支える一員となることです。自然の産み出すバイオマスの利用は食料やエネルギー、生物多様性の保全、水質浄化、大気浄化などの環境調整機能を高めることに繋がります。人と自然の共生を具現化したかつての里山は自然の許容範囲の中で、持続的な暮らしを可能としました。断ち切れてしまった今の暮らしを元に戻すには、植生を利用した「みどりの環境創造」が必要です。それを今風にまとめれば、SDGs、nature positive、green infra.のすべてに対応しているのです。

私たちは、環境に適した「みどり」を再生することのできる人材を輩出しています。それは、植物についての正しい知識を持ち、植生を調査して得られるデータを利用して植生景観のまとまりから土地診断、緑化計画、緑の保全・再生整備計画などを立案できる人材です。

持続可能な「みどり」を再生する計画には、基礎的知識と具体的なデータが不可欠です。それらが無いままに計画を実行すると、その土地の環境や気候に適合せず、生態系の十分機能しない「みどり」となってしまう可能性があります。また、持続的な生態系の安定に必要な生物多様性の基盤すら整わないかもしれません。

私たちは、環境に適した「みどり」を再生することのできる人材を輩出しています。それは、植物についての正しい知識を持ち、植生を調査して得られるデータを利用して植生景観のまとまりから土地診断、緑化計画、緑の保全・再生整備計画などを立案できる人材です。

持続可能な「みどり」を再生する計画には、基礎的知識と具体的なデータが不可欠です。それらが無いままに計画を実行すると、その土地の環境や気候に適合せず、生態系の十分機能しない「みどり」となってしまう可能性があります。また、持続的な生態系の安定に必要な生物多様性の基盤すら整わないかもしれません。

■植生を調べてわかること

「植生」とは、いわば山や野原を覆っている「緑の衣服」です。この緑の衣服はたくさんの植物で構成され、その場所の環境に合った植物の組み合わせ (植物群落)になっています。ひとつひとつの群落について、その違いや構成種を調べることで、どのような環境下に成立しているのか、人の影響下で成立した植生なのか、本来の植生は何なのか、その場所の環境条件や人間の影響の強さなどを判断できます。

そして人と自然の共生系である里山は、植生景観という均一な空間の広がりであり、自然環境と土地利用を指標する植物群落の組み合わせで成り立っています。

植生景観の修復のための植生復元計画は、植物の同定ができ、植物群落を抽出し、更に植生景観を判定するスキルが必要です。そのスキルを座学と実践で学ぶ講座が「植生アドバイザー育成講座」です。

そして人と自然の共生系である里山は、植生景観という均一な空間の広がりであり、自然環境と土地利用を指標する植物群落の組み合わせで成り立っています。

植生景観の修復のための植生復元計画は、植物の同定ができ、植物群落を抽出し、更に植生景観を判定するスキルが必要です。そのスキルを座学と実践で学ぶ講座が「植生アドバイザー育成講座」です。

|

■自然環境、再生について、深く知りたいあなたに!

※あなたの周りには、いろいろな植生の広がりとそこに生育する植物たちがいる

植生や自然環境を深く学びたいあなたには、この2つをマスターしてほしい!

1 植生について実践的に学べる講座

「植生アドバイザー養成講座」

※全コース履修で「植生管理士認定試験」の実技試験が免除

2 植生のプロの技術者を認定する資格

「植生管理士認定試験」

いずれも、植生の分野で権威の東京農業大学名誉教授中村幸人先生監修のプログラムです。

その優れた内容か認められ、環境省・農林水産省の「人材認定等事業」に登録されています。

■「植生アドハイザー育成講座」について

この講座では、森や草原など様々な植生の成り立ちについて座学による理論的な学習と、実際に野山に入って行う植生調査実習を行います。植生復元や自然再生を確実に行う人材を輩出するためには草原や森を構成する種の特性を正しく理解し、そこに人の手が加わると植生はどのように変化するのか、人と自然の共生系である里山はどのような植生で成り立っているのか、バランスの崩れた場所ではどのように植生を修復していくのか、グリーンインフラを踏まえた体系的なカリキュラムが組まれています。

カリキュラムはAコースからCコースの3つで構成され、ビデオ講座と各コース2泊3日の実地研修プログラムを一年ごと受講して頂くことで、段階的に知識と技術を習得できるように編成されています。開催場所は群馬県利根郡川場村で毎年8月下旬に行われています。標高500m以上の田園と山地という土地利用の中、豊富なフィールドで人と自然の共生について様々な環境と植生の成り立ちを学んでいきます。

この講座は、その優れた点か認められ、平成22年度に、環境省・農林水産省の「人材認定等事業」に登録されています(詳しくは環境省HPにて)。また当講座は、造園CPDと全国土木施工管理技士連合会 CPDSにも登録しており、多くの単位が取得できる点も、業務に役立てることができます。

| 講座では、国内の第一線で活躍されている講師の方々に、その専門ごとの講義をしていただく、密度の濃い内容となっています。 また、A〜Cのすべてのコースを履修すると、「植生管理士認定試験」の実技試験が免除になります。講座の詳細は、(ー社)日本植木協会のホームページをご覧下さい。 |  |

講座の内容

| 植生調査基礎コース 講師: (公財)IGES国際生態学センター 鈴木伸一先生 植生学の基礎・日本の植生 |

|

※日本の植生を識るために植生調査の方法と意義を学び、実際に野外での植生調査技術と知識の習得を目指します。

| 植生景観基礎コース 講師: 東京農業大学 中村幸人先生 植生景観の基礎・植生景観調査方法・植生景観調査の野外実習とデータ解析 |

|

※様々な植生が作り出す「植生景観」を学び、自然環境と人間の営みの植生景観の創出のための最適な植生を導き出すスキルを養います。

| 植生復元・モニタリングコース 講師: 東京農業大学 西野文貴先生 (有)バーズデザイン 小室武利先生 |

生態学的緑化方法、生態学的手法に基づいた植栽計画、 モニタリングと計画、植生復元工事の実習とデータ解析 ※植生調査のデータから植生復元計画を立案するための工法、樹種や植栽数量の選定など実践的なスキルを習得します。また実際の試験植栽地でのモニタリングを行い、維持管理の方法も学びます。 |  |

|

Aコース 中田さん(埼玉県)

園芸品種を中心に植木の生産に携わっている中で、実際に自然の山の中に原種となる植物がどのように生育しているのかに興味がありました。植物の同定には自信がありませんでしたが、詳しい先生と一緒に山を歩いたことで植物の見方が少し分かった気がします。座学では組成表の表組みなど難しい部分も一人では出来ない体験ができて大変面白かったです。

Bコース 渡邊さん(東京都)

在来種緑化を進めるため、植生についての知識と技術を身につけようと受講しました。植生調査から景観を評価し緑化計画を立てて実行することは、知識と熟練が必要な専門技術で、それを身につけることでより自然を理解でき、自然をうまく使えるのだと実感しました。講座の内容を日常の業務で実践し、環境から植生が見えるほどに植生を使いこなす技術者を目指したいと思います。

Cコース 酒井さん(長野県)

公園等の設計業務において、地域の自然・生態系への配慮が求められる中で、現場での自然の捉え方や植生データの読み取り方、設計への活用などについて学びたく受講しました。専門知識が足りない上での受講は大変でしたが、座学から実習の一連の流れで学ぶことができたのは大変有意義でした。今後も様々な現場での研鑽を重ねつつ、自然のメカニズムや植物の潜在能力を上手く活用した緑化など、業務に活かしていきたいと考えております。

園芸品種を中心に植木の生産に携わっている中で、実際に自然の山の中に原種となる植物がどのように生育しているのかに興味がありました。植物の同定には自信がありませんでしたが、詳しい先生と一緒に山を歩いたことで植物の見方が少し分かった気がします。座学では組成表の表組みなど難しい部分も一人では出来ない体験ができて大変面白かったです。

Bコース 渡邊さん(東京都)

在来種緑化を進めるため、植生についての知識と技術を身につけようと受講しました。植生調査から景観を評価し緑化計画を立てて実行することは、知識と熟練が必要な専門技術で、それを身につけることでより自然を理解でき、自然をうまく使えるのだと実感しました。講座の内容を日常の業務で実践し、環境から植生が見えるほどに植生を使いこなす技術者を目指したいと思います。

Cコース 酒井さん(長野県)

公園等の設計業務において、地域の自然・生態系への配慮が求められる中で、現場での自然の捉え方や植生データの読み取り方、設計への活用などについて学びたく受講しました。専門知識が足りない上での受講は大変でしたが、座学から実習の一連の流れで学ぶことができたのは大変有意義でした。今後も様々な現場での研鑽を重ねつつ、自然のメカニズムや植物の潜在能力を上手く活用した緑化など、業務に活かしていきたいと考えております。

» 続きを見る

|

| 和名 | グミ ‘ギルト エッジ’ |

| 学名 | Elaeagnus × ebbingei ‘Gilt Edge’ |

| 解説 | 黄色の外斑がとても鮮やか。 新葉が展開して成葉になるほど鮮明になり、輝くような黄色になる。 秋から冬の間は、一層色がさえる。 寄植や人止めのボーダー植栽などに適している。 中斑の美しい‘Limelight(ライムライト)’も同様に利用できる。 初冬に芳香のある花が楽しめる。 |

|

| 和名 | アメリカテマリシモツケ ‘ディアボロ’ |

| 学名 | Physocarpus opulifolius ‘Diabolo’ |

| 解説 | 黒紫色の葉が印象的で、芽出しは赤紫色。 白い手まり状の花が咲く。 夏の日差しにも葉焼けしにくい。 |

| 注意事項 | 適度な湿り気のある土壌を好み、極端な乾燥を嫌う。花つきの悪くなった枝は早目に剪定する。 |

|

| 和名 | ヤツデ ‘紬絞り’ |

| 学名 | Fatsia japonica ‘Tsumugishibori’ |

| 解説 | これまのでヤツデには見られなかった華やかな斑で、ヤツデのイメージを一新した品種。 ほとんど白色で展葉し、しだいに緑の斑点が増えていき、網目状の白斑となる。 比較的新しい品種で、日陰用の樹種としては鑑賞性が高く、アメリカでは‘スパイダー ウェッブ (‘Spide's Web ’)’ と呼ばれ人気がある。 |

| 注意事項 | 耐寒性はあるが、水はけが悪い所では生育不良となる。 |

|

| 和名 | ヤマボウシ ‘ウルフ アイズ’ |

| 学名 | Cornus kousa ‘Wolf Eyes’ |

| 解説 | 斑入りヤマボウシの新しい品種の一つ。 先の尖った細長い葉に白い外斑が入り、観賞価値が高い。 秋の紅葉も見事で白斑に赤味がのって非常に美しい姿となる。 葉や花を楽しむほか、街路樹やシンボルツリー、景観樹など用途が多い。 |

| 注意事項 | 夏の西日と高温乾燥により葉が傷む場合があるので、水切れに注意。 |

|

| 和名 | カシワバアジサイ ‘スノー フレーク’ |

| 学名 | Hydrangea quercifolia ‘Snow Flake’ |

| 解説 | 北米原産 樹形は大型で3.5mほどになる。 葉は深く切れ込み柏の葉に似ていることからカシワバアジサイと名付けられた。 花は装飾花と両性花からなって集合花は円錐状になり横向きか下に垂れ下がる。 スノーフレークは八重咲の品種で人気が高く、日当たりでは赤みがかかり次いで緑色がかかる。 日陰では赤みをおびず緑色がかる。 |

|

| 和名 | ヒメアジサイ ‘安行四季咲’ |

| 学名 | Hydrangea serrata ssp. yezoensis f.cuspidata ‘Angyou Shikizaki’ |

| 解説 | 葉はヤマアジサイ同様光沢はない。 これまで葉は大型と言われてきてましたが、近年発見される品種は小形の物も多くヤマアジサイとの区別が困難な品種が多くなってきている。 四季咲き性で小形のてまり咲きの品種、植え込む場所によって青色や紫色の花が楽しめる。 |

|

| 和名 | ガクアジサイ ‘花火’ |

| 学名 | Hydrangea macrophylla ‘Hanabi’ |

| 解説 | ガクアジサイはアジサイの代表的な品種。 花も葉も大形では光沢のある事が一番の特徴。 「ガク」とは額縁の意味で装飾花が両性花のまわりに額縁状に並ぶことによる。 山本武臣氏が知人邸で発見し命名した品種。 花柄が長く花火を打ち上げた感じで装飾花は白で八重咲き。 「隅田(墨田)の花火」で流通することが多い。 条件によって秋にも花を咲かせるが、両性花が開花するのでてまり咲きの様になる。 |

|

| 和名 | ヤマアジサイ ‘クレナイ’ |

| 学名 | Hydrangea serrata ‘Kurenai’ |

| 解説 | ヤマアジサイの仲間は関東からまでの山地の林床や谷間などに広く分布し、山地の沢筋に多いのでサワアジサイともいう。 ガクアジサイより小形で葉に光沢はない。 エゾアジサイとはかなり近い関係で外見上どちらともいえない品種がかなり多い。 クレナイは、長野県小川路峠で市瀬正美氏が発見した。 現在アジサイの仲間で一番赤いとされる名花である。 花は咲き始め白く咲き、日光に当たると赤くなり、日陰では白いままである。 |

|

| 和名 | ウズアジサイ |

| 学名 | Hydrangea macrophylla var. macrophylla ‘Concavosepala’ |

| 解説 | 花弁が丸く肉厚で内側に巻き込む。昔からある古い品種。 一花序に普通の装飾花が混ざったり株全体に普通の装飾花だけの花序がついたりすることもある。ピンク色になったものを‘梅花咲き’といい桜井元氏の命名。 |

|

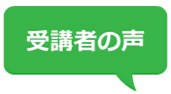

【連絡ひろば】

| 連絡ひろばは従来の会員サイトの掲示板+αをイメージしていただければと思います。「みんなの広場」では文字通りすべての会員から様々な情報が集まるスペースです。活発なやり取りが生まれることを期待しております。 ※運用状況により項目の増減がある場合がございます。 |

| 「旧会員ページコンテンツ」は従来の会員ページのコンテンツを閲覧できるメニュー構成となっています。 |

マニュアル

| 当会員専用ページご利用方法マニュアルがまとめられているメニューです。 ※運用状況により、項目の増減がある場合がございます。 |

| ※日本列島植木植物園ウェブサイトに参加されている方のみ表示されます。 日本列島植木植物園ウェブサイトの各地からのお知らせ記事がまとめられた項目です。こちらに投稿した記事は、 http://www.ueki.or.jp/oninfo.php に反映され、外部に公開されます。 |

理想の植木を見つけに行こう!|日本列島植木植物園ウェブサイト

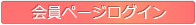

(社)日本植木協会においては、緑化樹木の小口輸送に係る輸送費、梱包費等についてその取扱いを検討して来ましたが、先般の理事会においてこれの統一見解が承認され、下記のとおり文書が施行されましたので、お知らせいたします。

小口輸送における荷造り手間、梱包資材費 近年、緑化樹木及び地被類の流通における少量多品種化傾向にともない、小口輸送での出荷形態が頻度を増してきております。 それにともなう荷造り手間・梱包資材費・輸送費などの取扱いは各社園、地域によってさまざまな内容で処理されており、協会として基本的な見解の取り決めをしてほしいとの要望を踏まえて経営技術委員会のおいて検討を重ねてまいりました。 その結果、本件に関し、本協会としては「庭先渡し」を原則とし、小口発送に係る荷造り手間・梱包資材費・輸送費については発注者側へ請求することとなりましたので、お知らせいたします。

及びそれに係る輸送費の取扱いについて

日本列島植木植物園では「ナショナルプラントコレクション等のグループの立上げと推進」を本年度の重点目標の一つとして掲げております。

グループによる活動を行うことにより、一層の研鑚と販売戦略の確立を図ることができます。積極的なご参加をお待ちしております。

つきましては、下記の4分類に分けてグループメンバーの募集を行います。

【募集要領】

(1)第1分類: グループ立上げ済みで参加者募集中のグループです。

(2)第2分類: 立上責任者(日本列島植木植物園運営委員が立上責任者となっています)が決まっているグループです。参加希望の方は立上責任者までご連絡下さい。

(3)第3分類:立上げ責任者が未定のグループですので、参加希望の方は協会事務局までご連絡下さい。参加希望者の中で責任者を互選して頂きます。

コニファー ツバキ ミズキ 水生植物(4)第4分類:上記以外の新しいグループ(樹種、形態等)の立上げを希望される方は、希望樹種等を協会事務局までご連絡下さい。参加希望者を追加募集致します。

グループによる活動を行うことにより、一層の研鑚と販売戦略の確立を図ることができます。積極的なご参加をお待ちしております。

つきましては、下記の4分類に分けてグループメンバーの募集を行います。

【募集要領】

(1)第1分類: グループ立上げ済みで参加者募集中のグループです。

| 立上責任者 | グループ |

| 阿久津委員 | モミジ |

| 川原田委員 | しだれ |

| 村越委員 | ガマズミ/ファスティギアタ |

(2)第2分類: 立上責任者(日本列島植木植物園運営委員が立上責任者となっています)が決まっているグループです。参加希望の方は立上責任者までご連絡下さい。

| 立上責任者 | グループ |

| 近藤委員 | ウメ 樹芸(仕立) |

| 三上委員 | 三上委員 |

| 川原田委員 | アオキ /サザンカ/ナンテン/フジ/しだれ |

| 村越委員 | ザイフリボク/マンサク |

| 八木委員 | イチョウ |

| 山崎委員 | ツツジ/ムクゲ |

| 清水委員 | サクラ/シャクナゲ/マツ |

| 前 野 氏 | モクレン |

(3)第3分類:立上げ責任者が未定のグループですので、参加希望の方は協会事務局までご連絡下さい。参加希望者の中で責任者を互選して頂きます。

コニファー ツバキ ミズキ 水生植物(4)第4分類:上記以外の新しいグループ(樹種、形態等)の立上げを希望される方は、希望樹種等を協会事務局までご連絡下さい。参加希望者を追加募集致します。

日本列島植木植物園は、平成15年4月29日に全国オープン以来、7年が経過しました。現在70社園が登録しています。

日本列島植木植物園は、全国の植木の圃場を開放して(オープンナーセリー)、情報をネットワークで結ぶ、という世界にも例のない事業です。

オープンナーセリーは、今までにない業態として、植木協会の活路となるものです。またネットワーク化は、1社園ではできない社会貢献やビジネスの大きな枠組みを作ることを可能とします。

平成17年6月20日、列島植物園構想検討委員会での経過報告会では、進士五十八委員長(東京農業大学学長)を始めとする各委員からは、この取り組みに高い評価をいただきました。

さらに規模と内容を充実して業界を活性化するために、110社園以上の登録を目指すという数値目標もあげています。

この経過報告会での提言にしたがって、現在も新規登録を募集しています。特典もありますので、是非ご登録ください。要項は下記の通りです。

さて、植物園登録に関心を持っている社園では、初期投資と現業への効果が一番気になることでしょう。

現在植物園に登録して業績を上げている社園の一例をあげると、ポイントは次のようなものです。

日本列島植木植物園は、全国の植木の圃場を開放して(オープンナーセリー)、情報をネットワークで結ぶ、という世界にも例のない事業です。

オープンナーセリーは、今までにない業態として、植木協会の活路となるものです。またネットワーク化は、1社園ではできない社会貢献やビジネスの大きな枠組みを作ることを可能とします。

平成17年6月20日、列島植物園構想検討委員会での経過報告会では、進士五十八委員長(東京農業大学学長)を始めとする各委員からは、この取り組みに高い評価をいただきました。

さらに規模と内容を充実して業界を活性化するために、110社園以上の登録を目指すという数値目標もあげています。

この経過報告会での提言にしたがって、現在も新規登録を募集しています。特典もありますので、是非ご登録ください。要項は下記の通りです。

さて、植物園登録に関心を持っている社園では、初期投資と現業への効果が一番気になることでしょう。

現在植物園に登録して業績を上げている社園の一例をあげると、ポイントは次のようなものです。

(1)できることからやる(高望みしない)。まずは、植物園ホームページ(http://www.open-nursery.jp/)をご覧ください。植物園の活気がわかります。

(2)自社園の強みを出す。

(3)ターゲットを明確にする(プロか一般ユーザーか)。

(4)機会を最大限に利用する(とくに植物園ホームページ)。

【参加登録要領】

(詳細については事務局・日本列島植木植物園担当までお問合せ下さい)

1.登録要領:

下記の書類を提出して下さい。

1)「植木植物園登録票」

2)「社園情報データ連絡票(ホームページ登録用)」

3)「登録樹種一覧表」

4)ホームページ掲載用の写真(プリントまたはデータ)(3〜4枚)2.設置物:

最低限、下記を設置して下さい。

1)「園名版」(全社園統一)

2)「樹名板」

3)「樹種目録」あるいは「植物園案内」

[注:園名板を設置された場合に、1社園あたり3万円の本協会からの助成があります]

ホーム » webmaster専用